①ここ10年の間の木造住宅のデータから..

まずは下の図を見てください。

私がここ10年の間で設計した30件ほどの木造住宅のデータです。

家族構成と家の面積、階数、土地面積をグラフにまとめてみました。

図中、②は2階建、③は3階建。

赤色が「2世帯住宅」、緑色が「単世帯住宅」。

都市計画において一般的な住宅地での容積率は、ほとんどが80%または100%。少し多めの容積率が設定してあるエリアで150〜200%(平均160%)です。

また、容積率が低いほど「建物の高さ制限」が厳しくなる…それも考慮して上のグラフを見てください。

いろんな面積帯に分布しているようですが、よく見ると分布傾向ははっきり読み取れますね。

:

②2世帯住宅をつくるには、どれくらいの面積が必要か?

では、この図をグループ化して整理してましょう。

以下のことが分かります。

【第1グループ】「小さな家」容積率80〜100%

→土地50〜100㎡・建物50〜100㎡のコンパクトハウス。

→2階建の単世帯住宅。

【第2グループ】「ゆとりある家」容積率80〜100%

→土地100〜200㎡・建物100〜150㎡のゆったりハウス。

→2階建の単世帯住宅、2世帯住宅が混在。

【第3グループ】「高層住宅」容積率150%以上。

→土地70〜120㎡・建物100〜170㎡の縦長ハウス。

→3階建の2世帯住宅。

【第4グループ】「超狭小住宅」容積率150%以上。

→土地50㎡ほど・建物80㎡以下の狭小住宅。

→3階建の超コンパクトハウス。

:

この分析から、次のことがわかります。

・建物面積は100㎡以上

それに適している土地は以下の2通り。

(1)容積率150%以上で高さ制限が厳しくないエリア

(2)容積率が低くても、広い土地

当たり前と言えば、あたりまえですね。

でも、こういう常識からいかに突き抜けるか?そこが重要だと思います。

:

③2世帯住宅建設の厳しい現実。打開する方法はあるのか?

しかし実際に2世帯住宅をつくる場合、上のような土地が適しているのは重々承知なのですが、しかし、

→改築の場合、もともとそんないい土地じゃない。

…というのが現実だと思います。

そうすると「都内で2世帯住宅をつくる…というのは難しい」という悲しい結論になりかねませんね。

確かにそれが現実です。

すべて、お金の問題。

:

でもちょっと待ってください。

上のグラフをもう一度よーく見てください。

第3グループに「2B」という表記がありますね。気になりますね?

じつはこの「2B」の事例、第3グループに記入してありますが、実際は第3グループの条件は満たしていません。厳しい容積率制限と高さ制限のエリアにあって、第1グループに属するべきケース、ほんとうは「緑の②」なのです。

それを「2世帯住宅サイズ」に引き上げる、という。

もう少し具体的に書きましょう。

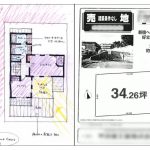

東京都杉並区、土地面積72㎡、厳しい高さ制限と容積率制限があります。ふつうに考えた場合、可能な規模は地上2階建て、建物面積72㎡までしか建てられません。

そういう状況に対してクライアントからの依頼は、

というもの。

しかも、別の建物に周囲をかこまれ、法的な採光規定をクリアするのも難しい。予算も厳しい。

どうやって設計したか?

先に書いてしまいますね。

それらを駆使し、2世帯住宅として設計することに成功しました。もちろんカッコよくて、心地いい空間にしてます。

作品名は「暮らしの幾何学」と名付けました。

しかし、

地下室をつくる?…半地下?法律?コスト?プライバシー?居住性??

決して簡単ではありません。

つづきは、このあと全6回、長くなりますがお付き合いいただければ幸いです。

→ 💬 エスに問合せ/相談